Центральными персонажами свадьбы являются невеста и жених, из которых в процессе обряда создается новая супружеская пара. Преобразование социального статуса невесты символически осмысляется как смерть в прежнем качестве и рождение в новом.

Центральными персонажами свадьбы являются невеста и жених, из которых в процессе обряда создается новая супружеская пара. Преобразование социального статуса невесты символически осмысляется как смерть в прежнем качестве и рождение в новом.

Процесс обрядового «перехода» для невесты более актуален, чем для жениха, поскольку ей приходится переходить на чужую сторону, в новую семью. Поэтому большинство оберегов, вступающих в силу после сватовства, касается именно невесты; обрядность, связанная с ней, разнообразнее, чем у жениха, как активнее и участие самой невесты в обряде. Многочисленные ритуально-магические действия и запреты, связанные с невестой, направлены на установление новых социально-родственных отношений, обеспечение счастливого и прочного брака, любви и согласия, достатка и хозяйственного благополучия, здоровья и долгой жизни, деторождения, власти над мужем и главенства в семье, скорейшего замужества подруг невесты.

В ходе обряда меняются названия невесты. «Невестой» нередко начинали именовать девушку уже по достижении брачного возраста. Иногда же название невеста присваивалось ей только после заключения свадебного сговора.

Невеста с приданым называлась у русских венница, приданница, справленная девка, у украинцев вгдданиця, твеста на оддат , а без приданого — бесприданна, бесприданница; бедная невеста —однорядочка; с богатым приданым— богачунья, скрутная невеста, приданница или приданистая получающая в приданое пахотный участок — деревенщица; имеющая много нарядов и вещей —

борошнистая невеста; пользующаяся успехом благодаря своей красоте и нарядам — славнуха, славутница. славенка, славутная; привлекательная своей дородностью и трудолюбием — славная, путевая; имеющая ухажера — почетница; невеста из чужого села — приведенка.

Внешние отличительные атрибуты невесты перед вступлением в брак — различные кольцеобразные девичьи головные уборы (в том числе венок), оставляющие открытой макушку, и особая девичья прическа (например, распущенные волосы, одна коса у русских), иногда «квитка» (например, у болгарских девушек она приколота слева).

В некоторых местах у русских отличительным знаком невесты со времени заключения свадебного сговора были платок, закрывающий лицо, повязка кукушкой (сложенный накрест и повязанный под щеками платок), красная лента в косе: у лужичан — отсутствие красных лент; у словаков — головной убор в виде венка или короны с лентами (словац. parta): у хорватов Далмации— красная шапочка, повязанная особым белым платком; у болгар — монисто, золотые монетки на платке и др.

К кануну свадьбы у восточных славян, поляков, мораван, болгар, македонцев приурочивалось расплетение косы невесте (иногда вслед за тем заплетание её по-девичьи или по-женски), представляющее собой начальную фазу перемены невесте прически и головного убора. На свадьбе заплетение двух кос и надевание женского головного убора, полностью закрывающего волосы (повойника, чепца, намитки и т. п.), означало переход невесты в группу женщин.

Невеста участвовала в различных ритуальных действиях. На сватовстве она выражала своё согласие или несогласие на брак с помощью условных знаков. Изредка невеста сама шла сватать жениха, особенно если он переходил жить к ней. В некоторых местах, прежде всего у русских, после сватовства устраивались смотрины невесты, на которых её заставляли показаться в разных нарядах, пройтись, помериться ростом с женихом, обслужить гостей.

Обряды кануна свадьбы знаменуют для невесты разрыв с прошлым: невеста прощалась с родным домом, оплакивала девичью жизнь. У русских, белорусов, словаков и чехов плач считался обязательным для невесты: чем громче невеста плачет на девичнике, тем счастливее будет в жизни, плачет, чтобы потом веселиться всю жизнь, чтобы не плакать всю замужнюю жизнь, и чтобы её коровы лучше доились. У русских невеста оплакивала свою косу, «красоту», «волю», девичий наряд; у поляков прощалась с хлебом, целуя его. У русских и у южных славян устраивалось обрядовое мытье невесты, имевшее функции защиты от порчи и ритуального очищения перед бракосочетанием.

На собственно свадьбе переход невесты в новый статус символизировали различные формы соединения, сведения невесты с женихом и выкуп её женихом, сажание вместе с женихом на посад, выкуп косы невесты у её брата и перемена ей головного убора, венчание, вступление в дом мужа и брачная ночь.

В конце свадьбы невеста участвовала в испытательных, очистительных и посвятительных обрядах. Для проверки хозяйственных способностей её заставляли идти по воду, топить печь, мести дом, прясть, печь хлеб, блины, готовить еду, доить корову и т. п. Повсеместно происходило ритуальное мытье или умывание невесты после брачной ночи.

Очистительный характер имело также первое после свадьбы посещение невестой церкви. До этого невеста считалась нечистой, поэтому у хорватов ей запрещалось печь хлеб. У болгар при первом посещении церкви невеста приносила хлеб и оставляла полотенце у иконы Богородицы. Хлеб (каравай\ испеченный невестой, свекровь в церкви делила между присутствующими родственниками, а платок, в который он был завернут, невеста оставляла в церкви в посвящение Богородице.

На сороковой день после свадьбы невеста шла со свекровью в церковь, зажигала венчальные свечи и гадала по тому, чья свеча раньше догорит, кто раньше умрет, она или жених.

Болгарская молодуха считалась «нечистой» часто до сорокового дня после свадьбы. В некоторых местах всё это время ей запрещалось ходить босой, с непокрытой головой и без верхней одежды, общаться с другими молодухами, ходить на погребение, в церковь, за водой и даже подходить к колодцу, чтобы он не «зачервивел».

После свадьбы окончательное утверждение невесты в новом социальном статусе жены, невестки, матери происходит по мере снятия с неё различных ограничений, запретов, ритуальных предписаний и т. п. В Суджанском у. Курской губернии молодая стыдилась без приглашения брать хлеб и съестное в первые дни привыкания к новой семье, которые назывались рученец (как и срок в девять или двенадцать дней после рождения домашнего животного, до истечения которого его мясо нельзя употреблять в пищу). На следующий день после венчания и брачной ночи нельзя было есть мясо, чтобы волки не поели скотину, а до года есть поминальный хлеб, иначе у неё не будет потомства или она сама умрёт.

В процессе обряда перестраивались прежние социально-родственные отношения невесты. Прежде всего, менялись её отношения с женихом. В Люблинском воеводстве Польши уже на сватовстве после согласия родителей выдать дочь замуж жених и невеста выпивали друг с другом по чарке водки и сразу же обращались друг к другу по имени, хотя до этого могли и не знать друг друга.

Отношения невесты со своими родителями и с родственниками жениха с кануна свадьбы прерывались, чтобы после бракосочетания восстановиться в новом качестве. Её родителей с этого времени замещали посаженые родители, а также брат. В южной Словакии, покидая родительский дом перед отъездом к венчанию, невеста выходила из дома под ногой отца, выставленной им поперек двери, освобождаясь тем самым из-под его власти; в Новгородской губернии — дотрагивалась до печки: если она тёплая, свекровь будет добрая. В западной Болгарии невесту до первого перекрёстка провожал к венчанию её девер и передавал деверу жениха, которого невеста с этого момента называла братом.

К венчанию родители невесты обычно не ездили. В предсвадебных песнях невеста называла родителей жениха «чужим дядюшкой» и «чужой тетушкой», жаловалась, что у них не будет такой воли, как у родного батюшки и родной матушки. При вступлении в дом жениха, чтобы быть в нём полновластной хозяйкой, невеста, переступая порог, говорила про себя: «Волк в избу, овцы — вон, хозяйка пришла!».

Во взаимных визитах в конце свадьбы и в последующие праздники (на масленицу, в Великий пост, на Пасху, в Петров день) устанавливались новые семейно-родственные отношения невесты. Со сменой этих отношений менялся и способ обращения невесты к жениху и членам

его семьи. В Заонежье по возвращении молодых из бани на второй день свадьбы невеста кланялась каждому родственнику жениха, здоровалась, благодарила их за баню и целовала, впервые называя при этом свекра татенькой, свекровь — маменькой, а всех других по имени. Считалось, что если в этот день не назовешь, то потом всегда будешь забывать называть.

С подругами невеста прощалась в канун свадьбы, при этом девушки нередко упрекали её в «измене». У белорусов невеста давала подругам примерить свой венок, танцевала с каждой перед отъездом к жениху; у украинцев раздавала им ленты на память. У македонцев в целях оберега невесты подруги неотлучно находились у нее, ночевали вместе с ней перед свадьбой. При перемене головного убора у верхних лужичан невеста надевала свой венок на голову одной из девушек, чтобы та раньше других вышла замуж.

В конце свадьбы или после неё на угощениях с участием замужних женщин невеста причислялась к их социуму. В Калишском воеводстве Польши женщины отрезали невесте косу, которую она затем хранила в сундуке. Посвятительный характер имели для невесты также обряды, совершаемые у русских на масленицу (целование молодушек) и в Фомино воскресенье (вьюнишник), у южных славян — на зимний Иванов день (праздник молодух), в Тодорову субботу (купание молодух) и др.

Нарушение социального статуса невесты в промежуточной фазе обрядового «перехода» создавало для неё опасность в плане общения с окружающими, прежде всего с лицами, находящимися в подобной же критической ситуации.

У болгар и македонцев плохим предвестьем считалась встреча по пути к венчанию, в церкви или на обратном пути с другой невестой. Это грозило невесте преждевременной смертью и несчастьями (одна из невест заберет у другой «её дни», счастье и удачу), кознями злых духов во время будущих родов, бездетностью или смертью родившихся детей. При встрече двух невест их закутывали платком или накрывали чем-либо красным, чтобы они не увидели друг друга, они должны были перейти через ниты, обменяться кольцами, булавками, железными предметами, платками, сахаром или деньгами и целовать друг другу руку.

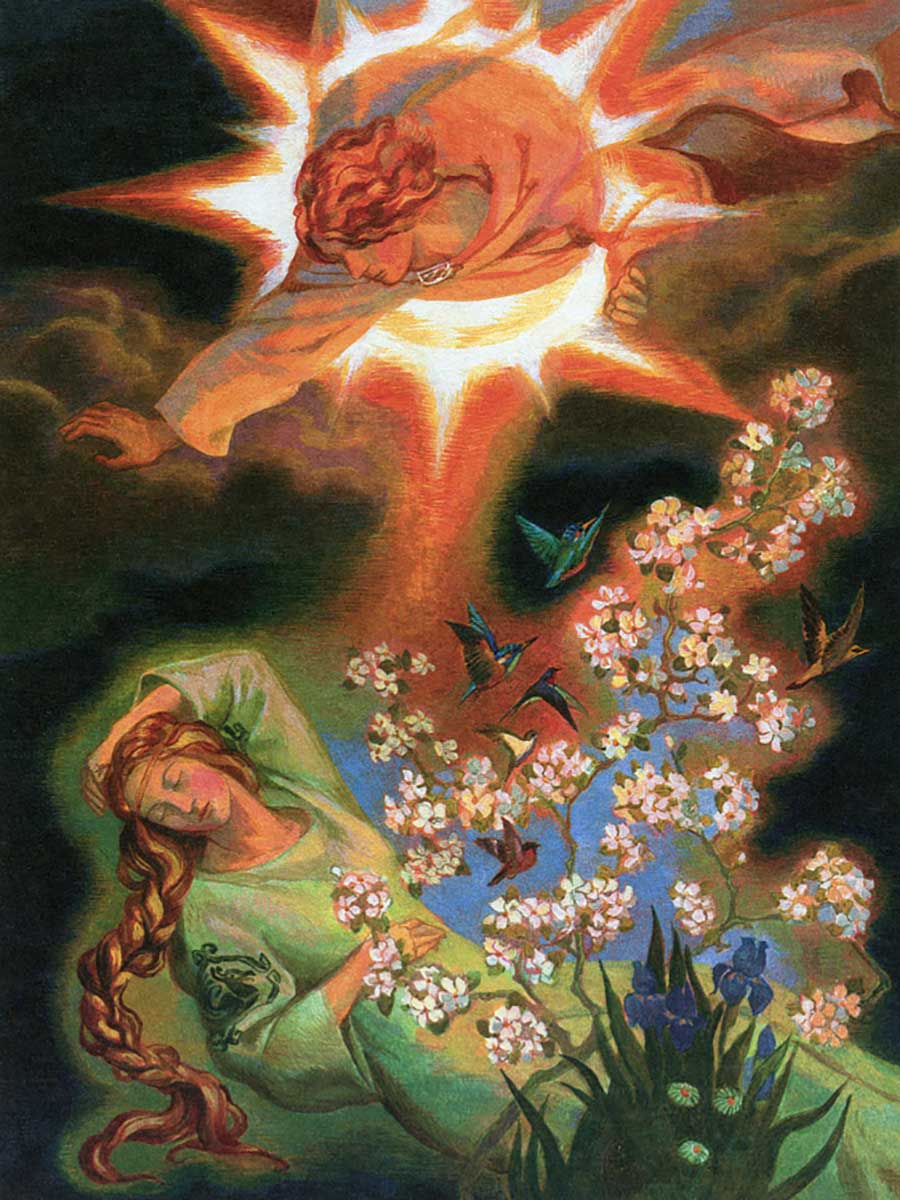

Ослабление социальных связей невесты до окончательного оформления брака сближает для неё этот переходный период со смертью, что проявляется в изоляции невесты — в запрете прикасаться к ней, смотреть на неё, в её молчании, отдельном угощении, бездвижности, отделении от внешнего мира (закрывание лица невесты покрывалом). Невеста в это время должна «умереть» как девушка, чтобы потом «воскреснуть» в новом качестве.

В Ярославской губ. накануне свадьбы угощение блинами сопровождалось символическими «похоронами» невесты, которая вопила и причитала, когда жених её выкупал. В конце свадьбы блины реализуют поминальную функцию, свойственную им в похоронной, поминальной и календарной обрядности: неслучайно ими кормили после брачной ночи и именно тёща должна была угощать ими зятя, чтобы узнать по тому, как он их ел, «честной» ли оказалась невеста. У русских, украинцев и поляков тема смерти возникает перед бракосочетанием в связи с обращением невесты-сироты к умершим родителям с просьбой встать из гроба и благословить её на венчание. Характерно, что жених не бывает на могилах своих предков и не просит их разрешения на вступление в брак. В Орловской области для свадебной одежды невесты используется название саван.

На Украине, в Болгарии, Македонии большое значение придавалось целомудрию невесты и его публичному засвидетельствованию (осмотр сорочки, постели). «Нечестную» невесту подвергали ритуальному посрамлению и наказанию. Свадьба в этом случае приобретала иной характер, а иногда и расстраивалась. Потеря невестой девственности до свадьбы, подобно другим скрываемым грехам, должна была быть обнародована, иначе это создавало опасность как ей самой, так и окружающим: в «нечестной» невесте видели источник бед и несчастий не только в семье, но и в селе, в частности, мора скота, засухи, неурожая и т. п.

В традиционных представлениях невеста, особенно в решающий период обрядового «перехода», наделяется чертами сакральности. В песне, исполняемой в северо-западной Словакии по прибытии свадебной процессии с невестой к дому родителей жениха, молодую сравнивали с ангелом. Невесту считали обладательницей полезных магических свойств, в частности, продуцирующей силы. Так, у украинцев, если отец жениха разводил пчёл, то расплетение косы невесте переносилось в дом жениха, чтобы пчелы лучше роились.

Давали ей наступить на плуг, чтобы земля была плодородной. При входе в дом жениха молодую заставляли прикоснуться к мешкам с мукой, бочкам с брынзой и маслом, чтобы они были полными, чтобы был урожай и дом был всегда был полным. Магическими свойствами обладает не только сама невеста, но и предметы, бывшие в контакте с нею (прежде всего во время венчания). У белорусов полотенце, которым невеста утиралась во время умывания после брачной ночи, вешали в хлеву, чтобы скот лучше велся. У фракийских болгар кусочки калача, надетого на руку невесты, разбрасывали на детей для достижения плодородия.

Наряду с этим невеста обладает демоническими свойствам и, сближающими её с мифологическим персонажем. Это проявляется в некоторых сверхъестественных способностях, приписываемых невесте: она может сглазить других людей, повлиять на их судьбу, обладает даром прорицания, оказывает влияние на природу и т. д. В специфическом статусе невесты заключено особое воздействие на окружающих.

В момент утраты прежних социальных связей и ещё не установившихся новых невеста близко соприкасается с демоническим миром. Если она умирала обрученной, но ещё не обвенчанной, или обвенчанной, но ещё не лишившейся девственности, она становилась русалкой или вилой. Как и умерший некрещёным младенец, невеста, по поверью болгар Пловдивского округа, становилась самодивой, если её не отпели перед погребением. Поездка к венчанию считалась у поляков Хелмского воеводства опасной тем, что при проезде над водой невесту мог похитить водяной.

Демонические свойства невесты проявлялись при переезде её к жениху. Белорусы воспринимали невесту в этот переходный момент как «нечистого человека».

Мотив опознавания невесты имеет и ритуальную форму выражения в свадебном обряде, обычно после венчания или других ритуальных действий, символизирующих заключение брака, причём препятствием для опознания чаще всего является новый, женский головной убор невесты.

Так, в Заонежье такой ритуал происходил после перемены невесте прически и головного убора в доме жениха после венчания. Когда окручивание невесты было закончено, к невесте приводили мужа, который садился к ней на колени. Ему подавали зеркало и просили посмотреть, его ли это молодая: «С этой ли к венцу ехал? Эту ли от венца вез?» Молодой отвечал: «Не моя, не признаю, моя была в поднизи, а эта в повойнике. Нет, не моя». Все смеялись, молодая целовала мужа, он снова смотрел в зеркало: «Кажется, что моя, ей бы надо быть, да нет, не она!» Получив ещё раз поцелуй от жены и взглянув в третий раз в зеркало, новобрачный признавал свою жену, громко восклицая: «Моя, моя! Действительно моя!» После этого он вёл невесту за стол и садился с ней на почетное место в середине стола, где для молодых была постелена шуба и положена подушка.

Семантика неопознаваемости невесты, вскрываемая в этимологии её наименования, связана с обрядовым «переходом», которому подвергается невеста, с символической смертью её в прежнем качестве и «воскресением» в новом. Существенно и то, что этот «переход» сопровождается апотропейным по своей функции закрыванием лица невесты, необходимого при идентификации внешности. Мотив неузнавания в связи со свадьбой и смертью встреча¬ется и в примете: «обознаться в человеке — к свадьбе или к покойнику» — неопознанные внешне ассоциировались с отходящими в мир иной или вступающими в брак, которых объединяет отсутствие статусности в момент ритуального «перехода».

А.В. Гура

«Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика»